Il 16 gennaio 2021, venne pubblicato su Lanterna l’articolo «La mancanza di educazione sessuale genera mostri» basato sulla correlazione che v’è tra la carenza di insegnamento in materia e i reati di violenza di genere. Deontologicamente parlando, necessario in questo tipo di articoli è quello di dare spazio a chi ha una consapevolezza decisa sull’argomento affinché “il pezzo” non manchi di rispetto a chi ha subito una qualsivoglia forma di violenza. Ciò che emerse dall’articolo trovò un’ulteriore completezza quando la petizione (nata dall’articolo) fu criticata perché in Italia, secondo alcuni, vi sono già forme di insegnamento legate alla sessualità. «Un’educazione sessuale però frammentata e disomogenea» come sottolineato anche in un articolo di Giorgia Cannarella su Vice, e legata strettamente a tematiche quali le malattie sessualmente trasmissibili e la relativa prevenzione. Indi per cui, con i co-fondatori de Lapaginabianca.docx è stato dato importanza prima di tutto al ri-definire il concetto iniziale scegliendo di parlare di educazione sentimentale, senza scandagliare le dinamiche montessoriane o quelle degli usi di Flaubert. L’educazione sessuale deve partire dall’educazione ai sentimenti. Come per l’articolo citato poc’anzi, anche in questo caso, l’obbiettivo è quello di ascoltare, capire e carpire gli aspetti chiave e di parlarne sensibilizzando i lettori.

Revy, attivista, rape survivor, si occupa di violenza sessuale e cultura dello stupro. Quando ho letto la tua storia ho pensato al Kintsugi, l’arte giapponese di «riparare con l’oro» che vede nella ferita la possibilità di ri-nascita interiormente ed esteriormente. Il 16 novembre 2020 decidi di scrivere della tua cicatrice per «creare consapevolezza, fare divulgazione e supportare le altre persone che hanno subito abusi» mostrando come vi sia prima di tutto una mentalità errata che ruota attorno al concetto stesso di stupro. In un’intervista rilasciata al collettivo Animi Motus hai dichiarato come «lo stupro sia stereotipato dai media come qualcosa che avviene per mano di uno sconosciuto, in mezzo alla strada, con tanto di botte e lividi» mentre invece la realtà difficile da accettare è che «lo stupro è un atto di forza ma non prevede necessariamente il coinvolgimento della forza fisica». A questo proposito, vorrei chiederti, come si può cambiare una mentalità così radicata nella società odierna?

Secondo me è un discorso principalmente di rappresentazione. Nella maggior parte dei casi, nel riportare notizie riguardanti situazioni di violenza, viene fatta una sistematica spettacolarizzazione del dolore. Ciò significa che vengono riportate solo le vicende che fanno più scalpore, quelle in cui vi è violenza, scandalo ( ne è un esempio il caso Grillo); le notizie che suscitano più interesse insomma, che riguardano la violazione sulla privacy. Spesso non viene chiesto nemmeno il permesso prima di raccontare determinate cose. Prima di tutto si dovrebbe cambiare il tipo di narrazione che viene fatta sui media. Un altro modo è partire dall’educazione, anche a scuola; una cosa che ho visto con i miei occhi è che si tende tantissimo ad evitare questo argomento. Visto che l’argomento è tabù in famiglia, almeno a scuola si dovrebbero educare i giovani a comprendere cosa sia la violenza, la quale non implica necessariamente l’utilizzo della forza fisica. Mi piacerebbe chiarire il fatto che, in realtà, come conferma l’ISTAT del 2019, al 75% le violenze avvengono all’interno della relazione, da parte di un amico o di un parente. Da ciò possiamo capire bene che le modalità di violenza sono ben differenti da quelle che si potrebbero ricevere da parte di un estraneo in mezzo alla strada. Se questi tipi di violenze non vengono mai rappresentati o non si da’ ma notizia di ciò che accade, allora come possiamo riconoscerci come vittime? Come si può fare educazione se continuiamo a dare delle immagini o definizioni inadatte?

C’è un tabù che ruota intorno alla parola stessa: Stupro. Come dice una delle mie sorelle attiviste, Sveva Balzini: «Non usiamo la parola “stupro” a sproposito, in realtà non la usiamo abbastanza»; una volta lei fece un post che condivido tantissimo, il quale diceva: «Subiamo lo stupro più quanto pensiamo» ed è vero perché, di fatto, con il mio lavoro di divulgazione, di messaggi così ne ricevo tantissimi.

Alla fine la condivisione e l’esternazione di un dolore del genere, di un dolore personale, fa in modo che anche altra gente senta la necessità di parlare, di raccontare la propria esperienza, la propria sofferenza. Spesso si tende a nascondere, a negare ciò che è successo quando, in realtà, nel momento in cui racconti, anche solo a una persona, avviene una sorta di liberazione. Le persone hanno bisogno sopratutto di essere validate, così come ne ho avuto bisogno io. Questa cosa deriva dal fatto che, nel momento in cui decidiamo di raccontare di aver subito una violenza, anche a qualcuno di cui ci fidiamo, spesso veniamo sminuiti. Questo è un grave problema del nostro paese; il numero delle denunce false di chi dichiara di aver subito violenza è statisticamente irrilevante.

La tua attività sui social è legata ad un contesto divulgativo-pedagogico, dimostrando come in realtà i social non siano (solo) questo mostro a sette teste. Dalle tue primissime testimonianze, è come se si fosse creato un filo che in tantissimi hanno scelto di seguire, condividendo la loro esperienza come se fossero in qualche modo rassicurati dal tuo esempio. Una community che ha dimostrato non soltanto affetto ma anche e soprattutto stima e interesse per i tuoi approfondimenti. Ciò nonostante sono ancora in tanti quelli che ti insultano, ti giudicano e talvolta ti segnalano: se domani chiudessero tutti i social network sarebbe «un mondo migliore» come molti sostengono?

Secondo me no, non da questo punto di vista almeno. I social network sono l’unico strumento, l’unico media che, in teoria —anche perché come abbiamo visto negli ultimi giorni per quanto riguarda la questione palestinese e colombiana c’è stata una vera e propria censura— non viene controllato dallo Stato. È proprio grazie ai social che sono nati dei movimenti —anche di testimonianza— di violenza sessuale, come il movimento #MeToo del 2017. Il punto è che, senza i social non sarebbe un mondo migliore, sarebbe un mondo con più censura; un mondo in cui le persone che detengono un privilegio possono controllare ancora di più, proprio perché l’arma più forte per silenziare una vittima di violenza sessuale è la censura, è l’impedirle di parlare e fare in modo che quella voce non venga ascoltata, che quella voce non venga sparsa, facendo in modo che anche altre voci, grazie alla testimonianza, decidano di parlare.

Per altri tipi di social network come Telegram, che è un social che non viene controllato e che mantiene comunque l’anonimato degli utenti quindi, è difficile riuscire a risalire a chi scrive cosa. Telegram è una sorta di dark-web formato chat, con lo stesso design di Whatsapp. Secondo me andrebbe regolamentato, perché la libertà d’espressione è un diritto di tutti, certo, ma finché non viola i diritti umani. È proprio per questo motivo che post simili, che contengono violenza, razzismo, materiale pedopornografico, vengono eliminati su altri social network.

I social, di base, hanno permesso alle minoranze e alle persone survivor di avere uno spazio, una voce, anche perché mi sono resa conto che, anche dal punto di vista del giornalismo, non interessa a nessuno parlare della cultura dello stupro, non è un argomento della quale si vuole parlare. Vedo molti giornali non investire in questi argomenti, chiamando Survivor, o persone preparate sul tema. È importante parlare di minoranze e di discriminazione, lasciando che siano i rappresentanti di quelle minoranze e discriminazioni a parlare. Chi ci mette la faccia, chi rischia la vita come gli attivisti deve avere un merito, un riconoscimento. Invece spesso in ambito giornalistico non si fa altro che parlare dell’argomento solo per accaparrarsi la notizia, facendolo con una mancanza di tatto devastante, oltretutto. Tante volte mi sono proposta per parlare della cultura delle stupro perché, comunque, io faccio divulgazione dal punto di vista scientifico —è il mio campo, sono una laureanda in biotecnologie— ma quello che ho visto è stato questo: l’essere ignorata, l’essere visualizzata senza ricevere mai una risposta. Il 5 Maggio, il quale è stata la giornata contro la Pedofilia, ho visto un silenzio stampa che mi ha davvero trafitto. Un giornale molto famoso ha dichiarato persino che il 5 Maggio non era altro che la Giornata Internazionale del Lavaggio delle mani. Decine di survivor di abusi infantili mi hanno scritto: «Revy, ma perché nessuno ne ha parlato?». Vivere nell’indifferenza mediatica crea un dolore immane. L’indifferenza è una presa di posizione, è avvantaggiare l’oppressore. Quando uno decide di parlare di violenza deve farlo con cognizione di causa e, soprattutto, con una certa sensibilità; dietro la violenza c’è una persona. Come pensi che impatterà l’articolo che stai scrivendo sulla persona che ha subito quelle violenze?

A causa dei molti articoli scritti solo per attirare l’attenzione mediatica, articoli che non prendono in considerazione il dolore, le sofferenze che ci sono dietro gli abusi, sono diventata negli anni molto più assertiva, ho imparato a dire di no; se trovo persone che mi chiedono di sapere di più sulla violenza personale che ho subito, rifiuto, perché non si lucra sul mio dolore. Io parlo della mia esperienza sul mio profilo perché è una mia scelta, ma non intendo dare da mangiare a chi fa sciacallaggio, perché questo è. Deve essere la persona stessa che chiede di dare la propria testimonianza.

Tra i tanti commenti superflui, v’è il classico «perché non hai denunciato?» tornato alla ribalta dopo la recente vicenda che ha coinvolto il figlio di Beppe Grillo. Trascurando completamente lo stato psico-fisico della vittima, il contesto socio-culturale in cui vive, quel «perché non hai denunciato?» assomiglia molto ad un «se fosse avvenuta una violenza avresti sicuramente denunciato ma visto che non l’hai fatto…». Come scrivi in uno dei tuoi post, piuttosto che chiedere questo, perché queste stesse persone non sono andate a chiedere a chi ha commesso l’abuso il motivo per cui l’ha commesso? In un’intervista rilasciata ad Adnkronos la pm Laura Vaccaro ha dichiarato che «alle vittime di violenza serve tempo per denunciare» ma la legge n. 69/2019, che è intervenuta su tutti i reati sessuali, ha portato i termini per presentare querela a soli dodici mesi: non trovi che soprattutto per chi soffre di amnesia dissociativa queste tempistiche siano relativamente brevi?

La domanda «Perché non hai denunciato?» è la domanda più sbagliata, avvilente e invasiva, che si possa fare. Chi non c’è passato, chi non ha subito violenza, non può capire. Quando si denuncia, la prima accusa sociale/mediatica che viene fatta alla vittima è che lo ha fatto unicamente per soldi, fama e/o ricerca di attenzioni; la colpevolizzazione della vittima, il victim blaming, è uno dei pilastri della cultura dello stupro che è figlia diretta del patriarcato. Sono altamente connesse le due cose; non va mai realmente bene quello che fai, perché tutto viene visto come una ricerca di attenzioni, qualcosa che va a vantaggio personale. Ci concentriamo sempre sulla reazione della vittima, non tenendo conto che le reazioni che si hanno durante una violenza sono dovute a uno stato di shock e sono controllate dal sistema nervoso autonomo, sono reazioni allo stress e alla paura che nel regno animale ritroviamo condivise tra le specie e, proprio su questo, ho fatto tanti post. L’azione di violentare invece, è eseguita tramite l’utilizzo di muscoli scheletrici, è il sistema nervoso scheletrico (e quindi volontario) che fa in modo che tu agisca in questo senso, è frutto di una scelta cosciente. È errato imputare la colpa di una reazione autonoma alla vittima. Sulla questione dell’amnesia dissociativa, ad esempio, il problema sarebbe questo: bisognerebbe far si che una perizia psichiatrica stabilisca la presenza di questa amnesia e che quindi, i 12 mesi previsti dalla legge “Codice rosso” partano dal momento in cui si è preso coscienza dell’accaduto. Non è affatto facile.

Dodici mesi sono davvero troppo pochi. Capisco la necessità e la difficoltà nel reperire le prove: per quanto mi riguarda, ad esempio, in 3 anni ho cambiato 2 telefoni, adesso non avrei più le conversazioni con la persona dalla quale ho subito l’abuso, però questo non deve essere un problema diretto della vittima, bensì degli inquirenti. La vittima deve avere la possibilità di farlo, di denunciare, conscia di tutto quello che comporta; che la querela è irrevocabile, che le indagini possono andare avanti per diverso tempo, che il processo può essere fatto anni dopo, che ci sono moltissime spese legali, burocrazia, udienze. Molte survivor mi hanno chiesto se fossi sicura sui 12 mesi, soprattutto nei casi in cui la vittima ricorda di aver subito violenze durante l’infanzia. È difficilissimo dimostrare una violenza subita anni prima; il problema, quello su cui sono combattuta è infatti: allungare i tempi non creerebbe una falsa speranza alle vittime? Personalmente sarei più tendente ad allungare il tempo di querela in quanto, 12 mesi sono pochi per elaborare un trauma di tale portata. Allo stesso tempo, tuttavia, temo possa esserci la possibilità di illudere la vittima, darle false speranze e ciò, potrebbe creare un pericoloso effetto rimbalzo, una sorta di boomerang; sarebbe una porta sbattuta in faccia in più, stavolta da parte dello Stato italiano. La vittima potrebbe avere conseguenze psicologiche, potrebbero insorgere nuovi traumi. In conclusione, vorrei che i tempi si allungassero ma, al contempo, sono molto combattuta sulla questione: è complicato rispondere con assoluta certezza.

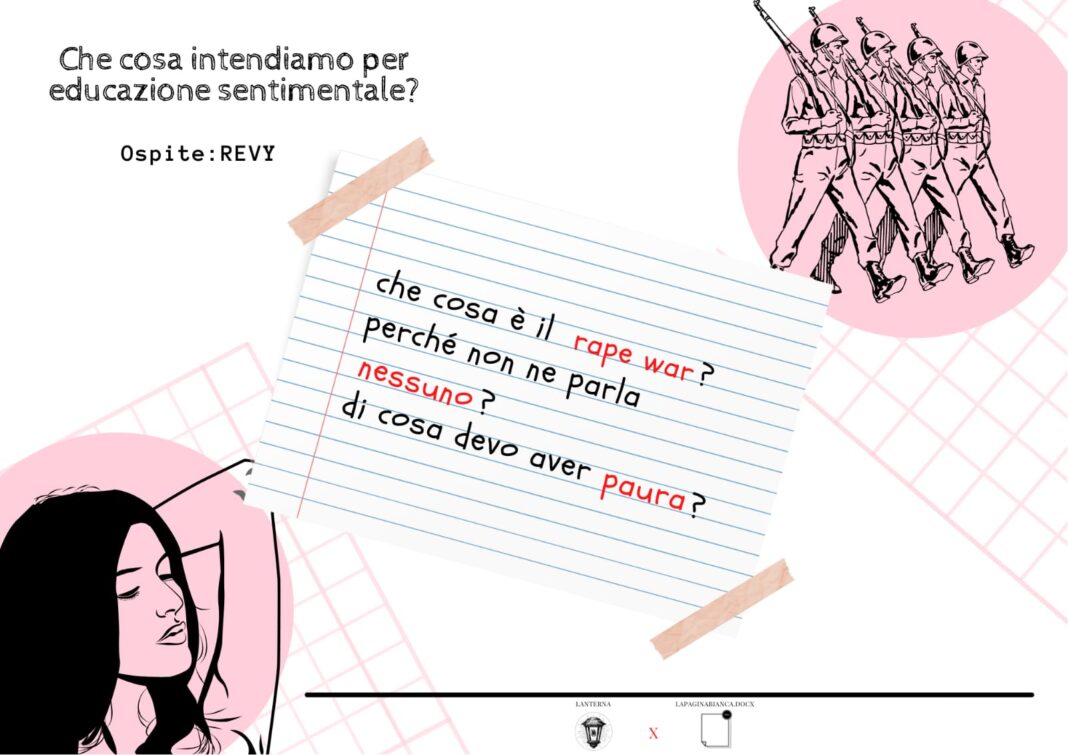

«Cara scuola, perché non ci hai mai parlato della brutalità degli stupri di guerra?». Questo uno degli incipit dei tuoi più recenti approfondimenti legati ad uno degli argomenti più complessi della storia. Come hai denotato, la narrazione parziale dei fatti storici nel nostro sistema scolastico finiscono indirettamente per giustificare le violenze come ordinarie negli orrori di una guerra. Eppure questo retaggio è giunto sino ai nostri giorni e mentre molti vedono un tentativo di revisionismo storico, nel mondo ad ogni scoppio di una guerra o manifestazione violenta, le persone continuano ad essere silenziate con gli abusi fisici e sessuali come avvenne con le donne irachene durante la più recente guerra o con le comfort women durante il secondo conflitto mondiale. Perché la scuola, primo modello di riferimento per l’alunno, ha evitato di parlare degli stupri di guerra?

Lo stupro di guerra è sempre stata l’arma più potente e a basso costo. Il fatto che non se ne parli o addirittura si romanticizzi lo stupro, come nell’esempio de Il ratto delle Sabine, aggrava la situazione. Io ho scoperto solo alla veneranda età di 20 anni che si trattava di uno stupro di massa. Quando mi sono ritrovata a dover studiare l’argomento, mi sono resa conto che tutta la vicenda non faceva che ruotare intorno alle necessità dei romani. Tutti questi orrori ingiustificabili sono ridotti alla giustificazione del revisionismo quando, in realtà, si tratta di una semplificazione riduttiva dei reali fatti storici; nel senso che la storia non è composta solo da date ed eventi presentati in modo sterile. Gli eventi sono fatti di persone, di civili che non hanno scelto di fare quella guerra e che alla fine ci hanno rimesso più di tutti. Il non considerare gli effettivi fatti, come lo stupro di guerra, è un’arma più potente di un carro armato e molto più economico di quest’ultimo. Quando si parla di stupro di guerra non si parla solo di donne, ma di anziani, bambini, uomini che cercano di difendere le proprie famiglie.

La mia critica alla scuola è proprio questa. Quando si insegna la storia si dice sempre che questa ci serve a non commettere gli errori del passato ma, se noi non parliamo mai dei crimini commessi contro l’umanità, come possiamo pensare di non perpetrarli tutt’oggi? Come facciamo a pensare davvero di avere la consapevolezza di quello che succede durante i conflitti? Non è solo il caso delle guerre mondiali, parliamo di conflitti anche civili. Il punto è questo; se non se ne parla non si conosce e se non si conosce non si ha la consapevolezza e, senza questa, non abbiamo il potere di cambiare le cose, né la volontà per farlo, perché non sappiamo che tali cose avvengono. Nel momento in cui lo sappiamo, rimaniamo a bocca aperta, come se cadessimo dal pero. È quello che è successo a me quando ho cominciato a capire cosa fosse Il ratto delle Sabine. Èstato solo in quel momento che ho iniziato a capire a cascata cosa succedeva davvero durante un saccheggio. Il saccheggio non è solo furto delle provviste, ma anche stupro, mutilazioni, violenza. È questo che mette in ginocchio un popolo. Distruggendo la famiglia si distrugge la società e, quindi, l’economia. Lo stupro di guerra è un’arma potentissima, in grado di rendere più semplice per il nemico, il sottomettere un popolo al proprio volere.

Stiamo vivendo un periodo di cambiamenti epocali che forse non sentiamo epocali perché stiamo vivendo nel momento in cui questi avvengono. Pensi che questi siano gli anni dove questi cambiamenti hanno la possibilità di avvenire o credi che ora stiamo affrontando la lotta ma forse non vivremo abbastanza per vederne i risultati?

Le minoranze stanno prendendo sempre più voce e questo porterà a un cambiamento, ma il cambiamento è un processo lento, un fatto collettivo che deve ancora accadere. È qualcosa di generazionale. Non so se sarò ancora viva per allora ma, sicuramente, sarò già vecchia quando vedrò i risultati di questa lotta, quando vedrò le leggi nero su bianco; eppure, mi farebbe davvero piacere poterle vedere.

![[video] Consiglio europeo straordinario, il punto stampa della premier Meloni](https://www.lanternaweb.it/wp-content/uploads/2024/04/Screenshot_2024-04-18-18-15-54-85_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-100x70.jpg)