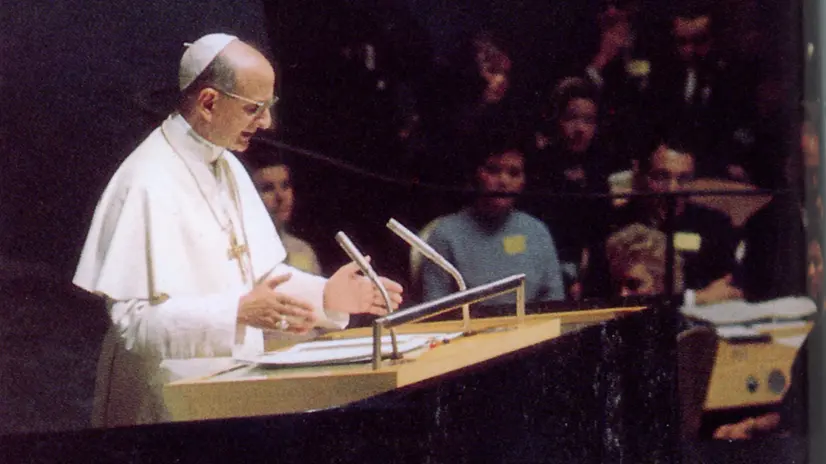

Il 4 ottobre 1965, Paolo VI varcava la soglia del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite e pronunciava un discorso che resta tra i più iconici del Novecento: «Mai più la guerra, mai più la guerra!». Era il primo Papa a parlare davanti all’Assemblea generale, e lo fece nel cuore della Guerra fredda, quando il mondo era diviso da muri e missili nucleari.

Quel discorso, che rivendicava la via della trattativa, del diritto e della giustizia come alternativa alla violenza, fu una pietra miliare: non una lezione di geopolitica, ma un richiamo morale e civile all’umanità intera. Paolo VI si presentò come “araldo di un messaggio per tutta l’umanità”, portando nel tempio della diplomazia una parola disarmata ma radicale.

Paolo VI non parlava in astratto: invitava i popoli a credere che la pace è possibile, ma solo se accompagnata da umiltà e riconoscimento reciproco. “Non si può essere fratelli se non si è umili”, ammoniva. È interessante notare come già allora Paolo VI non contrapponesse solo guerra e pace, ma violenza e dialogo, arroganza e umiltà. La retorica della pace era, paradossalmente, una retorica del conflitto rovesciata: non negava la durezza dello scontro, ma la reindirizzava verso la costruzione di ponti.

A distanza di sessant’anni, Papa Francesco ha insistito su un punto decisivo: «per capire l’altro bisogna mettersi anche dal suo punto di vista». Non è un vezzo psicologico, ma una vera strategia di disarmo comunicativo. In un tempo in cui il conflitto non è solo militare ma soprattutto culturale, politico e mediatico, Francesco propone un linguaggio dell’incontro.

Il suo magistero ricorda che la parola può diventare arma di distruzione, ma anche strumento di guarigione. Quando invita a “costruire ponti, non muri”, non usa metafore casuali: rovescia la logica del “noi contro loro” che domina la retorica contemporanea, dai talk show politici ai social network.

Il nuovo pontefice, Leone XIV, ha già sottolineato la necessità di “disarmare la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio”. È un linguaggio che entra direttamente nel cuore della società digitale. Qui non si tratta più solo di relazioni internazionali, ma di convivenza civile: la retorica del conflitto oggi passa attraverso parole virali, hashtag polarizzanti, linguaggi tossici che alimentano divisioni.

Rispetto a Paolo VI, che parlava ai governi, e a Francesco, che si rivolgeva ai popoli, Leone XIV sembra parlare direttamente al sistema della comunicazione: il nuovo campo di battaglia del nostro tempo.

Oggi il conflitto non è solo quello armato. È un conflitto di narrazioni, di appartenenze, di identità. Nei discorsi politici, nei social media, perfino nella vita quotidiana, il linguaggio tende a costruire contrapposizioni nette, spesso caricaturali: “amici e nemici”, “patrioti e traditori”, “noi e loro”. Il problema è che questa retorica semplifica la realtà, polarizza e disumanizza l’altro. Se il nemico non è più un interlocutore ma un ostacolo da eliminare, non resta spazio per il compromesso né per la convivenza. È la logica del conflitto permanente, che corrode la democrazia e la società.

Riprendere oggi l’eredità di Paolo VI, Francesco e Leone XIV significa chiedersi: è possibile costruire un linguaggio diverso?

Forse non basta invocare la pace come concetto astratto. Occorre una pratica linguistica di pace, fatta di:

- riconoscere la complessità invece di semplificare;

- cercare ciò che unisce senza negare le differenze;

- accettare il dubbio, l’ambiguità, l’imperfezione come condizioni della convivenza;

- rinunciare al privilegio dell’ultima parola in favore dell’ascolto reciproco.

Le parole sono pietre, dice un proverbio. Possono ferire o possono costruire. Paolo VI lo sapeva quando, nel 1965, fece risuonare il suo «Mai più la guerra!» davanti al mondo. Oggi, in un tempo che sembra incapace di uscire dalla retorica del conflitto, quelle parole conservano intatta la loro forza profetica. Il compito che ci resta è forse lo stesso: scegliere quali parole usare. Perché la guerra comincia con le parole, ma anche la pace può cominciare da esse.

![[video] Le parole di Giorgia Meloni Global Summit WTTC](https://www.lanternaweb.it/wp-content/uploads/2025/09/PP_DSC06726-218x150.jpeg)

![[video] Le parole di Giorgia Meloni Global Summit WTTC](https://www.lanternaweb.it/wp-content/uploads/2025/09/PP_DSC06726-100x70.jpeg)