«Perché qualcuno dovrebbe leggere il mio libro? È finalmente un racconto umano. Tra quelle pagine c’è qualcosa che non vedi per strada; è qualcosa che è venuto al mondo mentre fuori c’era il male, c’era la morte. La gente si è fermata. La gente ha cercato risposte. La gente voleva esserci, ed essere vicina nonostante la distanza»

Il tuo ultimo romanzo, “lettere da un’epidemia”, lo presenti con una domanda importante di sottofondo; ponendo l’attenzione su come i valori a cui siamo abituati, da cui proveniamo siano in continuo mutamento. Quali sono quei principi che, nel tuo vivere e viverti, ti accompagnano e quali invece si sono anche modellati nel trascorrere del tempo?

Il rispetto. Quello è certamente il primo fra tutti, impartitomi grazie all’educazione. Un rispetto non scontato però, che col tempo ho dovuto modificare. Provengo da una famiglia povera la cui forma di rispetto era verso la terra; ancora oggi il rispetto in chiave ambientale è un valore che coltivo profondamente. Il rispetto è però un concetto mutabile e legato molto al contesto sociale. Oggi «rispetto» è sinonimo di sopravvivenza.

La solitudine, sfumatura esistenziale necessaria, viene spesso male interpretata, ricoprendo solo il ruolo di amplificatore di un’assenza; come mai riscontriamo difficoltà nello stare a contatto con noi stessi, nonostante sia vivo e presente un forte senso di egoismo individualista nel nostro oggi?

Viene interpretata anche questa, in base al contesto sociale. Devo ammettere che in realtà io sono veramente a mio agio con la solitudine. Per me è sinonimo di partorire qualcosa di artistico. Qualcosa di utile. C’è sempre di mezzo la solitudine: il mio modo ideale di vivere al mondo. Solo cosi si riesce ad essere veramente se stessi. La solitudine deve perciò diventare opportunità, per scoprire e scoprirsi visto che al giorno d’oggi viene penalizzata qualsiasi forma di individualità.

«Cari ragazzi, vi scrivo così (non) mi distraggo», così il titolo che apre la tua opera su La Gazzetta del Mezzogiorno; e subito appare un’ambivalenza che comporta la presenza di due affermazioni. Tu avevi bisogno di queste pagine?

Ne avevo bisogno nel momento in cui le ho scritte. Sono sempre stato un gran sognatore, specie nel periodo appena passato. Ricevere quelle pagine per me è stato fantastico, illudendomi che le cose stessero cambiando. Ho sognato con quelle parole, come quelle di un nonno lontano che ancora sa far soffrire. Erano dei grammi di felicità. La realtà però li ha fatti riadeguare ai vecchi/nuovi valori del mondo.

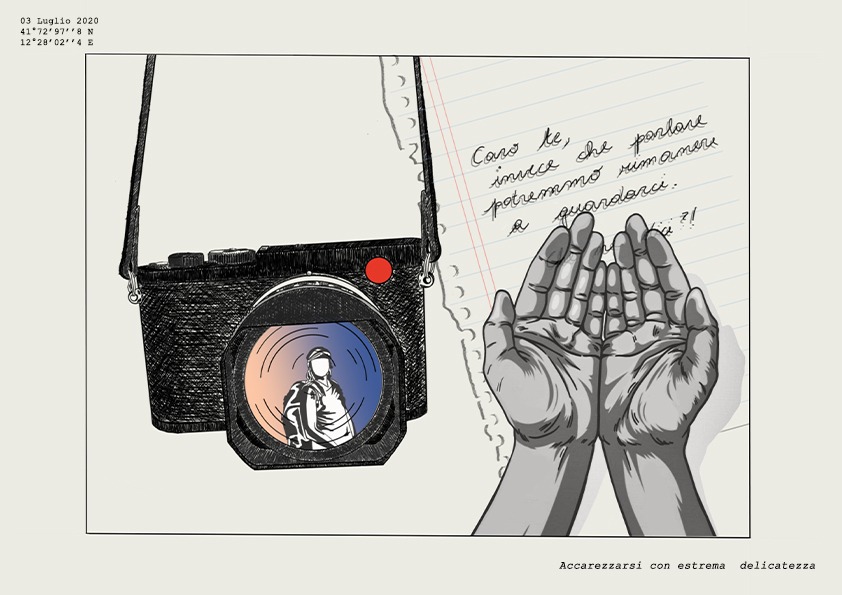

Non restando impassibili di fronte a quello che avviene; subentrano domande, dubbi, incertezze e spesso tendiamo ad una chiusura nei confronti in primis di noi stessi, dimenticando anche quella meraviglia innocente, che ci porta a sorridere per un apparente nonnulla. Sul tuo sito, scrivi che piuttosto di dare adito a parole su come tu sia arrivato ad amare la vita che fai, realizzi la tua felicità con una macchina fotografica tra le mani; anche in quel caso, si potrebbe dire che si tratti sempre di lettere dallo stesso mittente per il mondo. Quando è subentrata questa necessità di trascriversi nell’esistere?

Ogni forma d’arte è un tentativo di comunicare. L’artista ha necessità di dire qualcosa. Dare la propria versione. Ci sono tante versioni di una stessa narrazione. Mi rende felice poter raccontare la realtà. Il passaggio da una forma a l’altra è avvenuto per colpa di un forte dolore per un amore finito, inseguito per anni e forse sbagliato che mi ha portato a non sentirmi all’altezza. Nella mia vita è stato chiave il ruolo di Giacomo, una figura quasi idilliaca che raccontava storie dalle pietre che raccoglieva. Dopo quell’incontro ho cominciato a scrivere la mia prima opera.

Prima di “Lettere da un’epidemia”, vedo che hai scritto un altro romanzo: “Non ho ancora trent’anni”, e metti in gioco il passaggio (quasi) romantico che impone il crescere: scendere a compromessi tra la verità del reale e il desiderio recondito del sogno; e anche se adesso hai trent’anni, come rendi vivo il tuo sogno? Cosa hai paura di perdere al punto da non lasciare che vi sia neanche un giorno lontani?

Mi sento molto fortunato perché qualcosa da perdere ce l’ho: la mia quotidianità. Io ne sono legato fortemente, tra l’orto, la scrittura, la mia compagna e il mio amico a quattro zampe. Mi ci sento vestito dentro. Non ho ancora trent’anni è uno stratagemma, frase attribuita a mio nonno in punto di morte. Sottolinea il confine tra i sogni dei ventenni e la realtà diversa da quei sogni. Se mi guardo indietro, penso che non potrei più scrivere quel libro, perché sono riuscito ad avvicinarmi ai miei sogni. La difficoltà del quotidiano mi ha fatto scrivere quelle parole.

La macchina fotografica, la tua seconda pelle o forse, il tuo modo di essere senza giri di parole. Reportage, come chi ha paura di dimenticare, o ha necessariamente bisogno di raccontare cicatrici in cui colare l’oro; “L’odore che hanno i nonni” nasce da un (non) aver mai vissuto determinati contesti, odori, risate; eppure, diventa una soluzione per coloro che invece, ne potrebbero benissimo disporre. Hai la tendenza a valorizzare tratti umani che tendiamo a disperdere, a veder opacizzare mentre il tempo passa, e a te, cosa rimane tra le mani?

Se dovessi risponderti direttamente, ti direi che mi rimangono fra le mani le fotografie. Tutto riporta ai miei reportage. La mia casa è tappezzata dell’odore della carta. Per questo la preferisco al digitale. Ciò che ho provato a raccontare: sia un racconto su una storia d’amore fra due donne che non possono amarsi in pubblico, che sugli ospedali psichiatrici, tutto è legato dal concetto di segreto. Un concetto che è veramente legato all’idea primordiale di fotografia. Perché essa necessita obbligatoriamente di una didascalia. Uno stesso frame racconta diverse realtà. Prigioni della mente, un progetto di scatti all’interno di ex ospedali psichiatrici, oltre che le fotografie, quello che racconta di più è la poesia. Poesie trovate dentro quei luoghi. Parole che mettono i brividi. Parole in cui il lettore si interroga su di una persona con dei problemi secondo la società che però si porta dietro una poesia cosi elevata. La raccolta di queste poesie è stato rubata nell’ultima esposizione. Mi piace pensare che sia il fato a volerle anonime.

Chiudi gli occhi, ripensa brevemente a quanto hai trascorso fino ad ora. Cosa diresti a quell’Ivan, quello del primo scatto, della prima parola che ha scritto? Quello che ad oggi ha fatto del suo sognare, parte della sua vita.

Gli direi di crederci di più (anche se non mi ascolterebbe). Tendo a nascondermi, ho il terrore che ciò che produco non sia al livello del pubblico. Il primo libro è rimasto nel cassetto per due anni e mezzo finché Gianluca, un mio ex coinquilino, non ha deciso di portarlo alla Mondadori; altrimenti quel libro non sarebbe mai uscito.

Nel ringraziare Ivan per il tempo e la cordialità, lascio di seguito il link per visionare i suoi lavori personali nonché i link d’acquisto per i suoi due scritti: https://www.ivanagatiello.it

![[video] Meloni: “Nessun rimpasto, obiettivo 5 anni”. E sul premierato: “Riforma che guarda al futuro”](https://www.lanternaweb.it/wp-content/uploads/2024/05/Screenshot_2024-05-14-20-55-44-90_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-100x70.jpg)